Quando apriamo il rubinetto, quante volte ci fermiamo a pensare a dove vada a finire l’acqua dopo averla usata? Ogni lavaggio, doccia, risciacquo dei piatti o scarico della toilette è un piccolo viaggio verso i depuratori, luoghi dove l’acqua lascia dietro di sé nutrienti, fanghi e residui che fino a poco tempo fa erano considerati semplici rifiuti. Oggi, grazie a un approccio innovativo, questi “scarti” possono diventare risorse preziose: energia rinnovabile, fertilizzanti, materiali secondari per l’edilizia. I depuratori, un tempo impianti lineari, si trasformano in bioraffinerie capaci di restituire valore all’ambiente e alle comunità.

Il ruolo delle leve normative per abilitare la circolarità della risorsa idrica

La filiera estesa dell’acqua ricopre un ruolo di primo piano nella ripartizione dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), allocati dal Consiglio Europeo in risposta alla crisi economica post-pandemica. Dei 210 miliardi di euro destinati complessivamente all’Italia, infatti, circa 7,8 miliardi di euro sono riconducibili ad azioni volte a garantire una gestione più efficiente e sostenibile della risorsa idrica, distribuiti nei seguenti ambiti di intervento:

- Gestione del rischio alluvione e idrogeologico: fondi prioritari ai territori maggiormente esposti, con l’obiettivo di ridurre le emergenze e di promuovere interventi preventivi per contrastare le calamità climatiche.

- Infrastrutture idriche primarie: potenziamento e manutenzione delle infrastrutture per garantire acqua di qualità e continuità nell’approvvigionamento.

- Riduzione delle perdite idriche e digitalizzazione: realizzazione di nuove reti e implementazione di sistemi di monitoraggio digitale per contenere sprechi e inefficienze, con focus sul Mezzogiorno.

- Resilienza dell’agrosistema irriguo: irrigazione più efficiente e sostenibile per affrontare siccità e cambiamenti climatici, riducendo le perdite e gli utilizzi illeciti.

- Fognature e depurazione: completamento e realizzazione di “impianti verdi” per il recupero delle risorse e il riuso delle acque reflue.

- Monitoraggio climatico: sviluppo di sistemi avanzati per la previsione dei rischi e la pianificazione di interventi preventivi sul territorio.

- Tutela dei fondali e degli habitat marini: recupero del 20% degli ecosistemi marini entro il 2026 per proteggere la pesca, il turismo e la salute ambientale.

In linea con le disposizioni generali dell’Unione Europea e con le azioni pianificate nel PNRR, nel 2023 è stato approvato il Decreto Siccità, che ha confermato le misure relative ai fanghi di depurazione, agli impianti di desalinizzazione, al riutilizzo delle acque reflue depurate a fini irrigui, nonché le sanzioni per l’estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell’ambito delle attività di esercizio e manutenzione delle dighe.

Governance e Sistema Idrico Integrato

Parallelamente a risorse e personale qualificato, da uno studio condotto da REF Ricerche nel 2023 emerge come in Italia sia fondamentale rafforzare ulteriormente il ruolo di gestione e controllo svolto dagli enti preposti, continuando a incentivare l’implementazione di un Sistema Idrico Integrato (introdotto con la Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, nota come Legge Galli, che prevede un insieme coordinati di servizi di captazione, adduzione, distribuzione, raccolta e depurazione delle acque) che copra tutto il territorio nazionale.

La gestione delle risorse idriche in Italia rappresenta una sfida complessa e multidimensionale, decisiva per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Solo attraverso un approccio integrato e coordinato sarà possibile garantire una gestione sostenibile e circolare delle risorse idriche, capace di supportare la competitività, la resilienza e la sostenibilità del nostro Paese nel lungo periodo.

In questo scenario, il modello lineare di gestione delle risorse non basta più: occorre chiudere il cerchio.

Acqua, rifiuti ed energia sono le leve su cui Gruppo CAP ha deciso di costruire il proprio futuro, allineando la strategia industriale alle direttrici del Piano di Sostenibilità. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni scarto in risorsa, ottimizzare l’efficienza dei processi e ridurre gli impatti ambientali. L’innovazione tecnologica diventa così il cuore di un ciclo virtuoso che combina sostenibilità, resilienza e valore per le comunità.

Economia circolare e tecnologie innovative

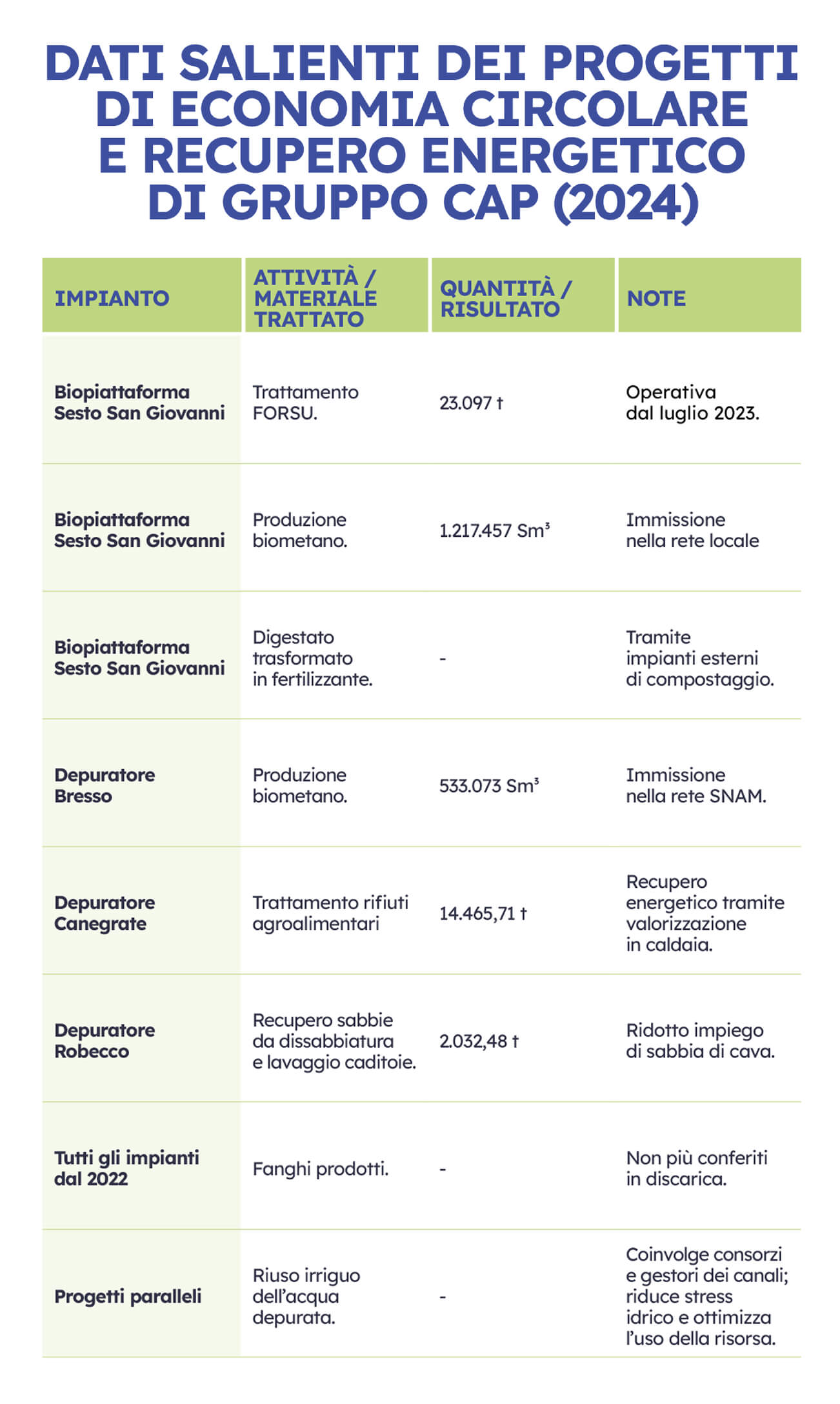

CAP ha reinterpretato la funzione dei depuratori, trasformandoli in bioraffinerie urbane. La BioPiattaforma di Sesto San Giovanni, operativa dal luglio 2023, ha trattato nel 2024 23.097 tonnellate di FORSU, producendo 1.217.457 Sm³ di biometano immesso nella rete locale. Il digestato generato viene trasformato in fertilizzante tramite impianti esterni di compostaggio, chiudendo il ciclo organico.

Il depuratore di Bresso ha immesso 533.073 Sm³ di biometano nella rete SNAM, mentre il depuratore di Canegrate ha trattato 14.465,71 tonnellate di rifiuti agroalimentari, avviandoli al recupero energetico tramite valorizzazione in caldaia. Nel depuratore di Robecco, 2.032,48 tonnellate di sabbie da dissabbiatura e lavaggio delle caditoie sono state recuperate, riducendo l’impiego di sabbia di cava. Dal 2022, tutti i fanghi prodotti non sono più conferiti in discarica.

Parallelamente, CAP ha avviato progetti di riuso irriguo dell’acqua depurata, coinvolgendo consorzi e gestori dei canali, per migliorare la resilienza del sistema agricolo locale, riducendo stress idrico e ottimizzando l’impiego della risorsa.

Sinergie e collaborazione territoriale

La valorizzazione dei rifiuti non è un processo isolato. Gruppo CAP collabora con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), università e associazioni di categoria per sviluppare filiere innovative di recupero di terre da scavo, rifiuti da demolizione e materiali secondari. Il progetto Freedom, un progetto europeo che coinvolge tre paesi e sei partner tra istituti di ricerca e partner industriali, mira a testare tecnologie innovative per il trattamento dei fanghi da depurazione, per trasformarli in materiali a valore aggiunto, generando energia, fertilizzanti, reagenti chimici e sabbie classificate “end of waste”.

L’obiettivo è chiaro: rendere i depuratori centri di innovazione industriale, in grado di chiudere il cerchio della sostenibilità, riducendo l’impatto ambientale e aumentando il valore condiviso per la comunità e il territorio.

Intervista a Andrea Minutolo

Economia circolare in Italia: stato dell’arte e prospettive

Geologo libero professionista dal 2005 al 2015, dal 2012 è entrato a far parte dell’ufficio scientifico di Legambiente e dal 2019 ne è diventato il Responsabile scientifico a livello nazionale. Ha maturato una lunga esperienza nel campo delle indagini in situ e delle prove di laboratorio, delle indagini e delle analisi ambientali. Le varie esperienze associative e di vita personale prima, associate alla formazione universitaria e lavorativa poi, hanno influenzato le scelte professionali che, negli ultimi anni, hanno visto approfondire gli interessi e le competenze in campo ambientale. Particolare attenzione è stata quindi alle diverse amatrici ambientali (aria, acqua, suolo) ed alle conseguenti criticità correlate come il rischio idrogeologico, la bonifica dei siti inquinati, l’inquinamento atmosferico, le attività per l’estrazione degli idrocarburi.

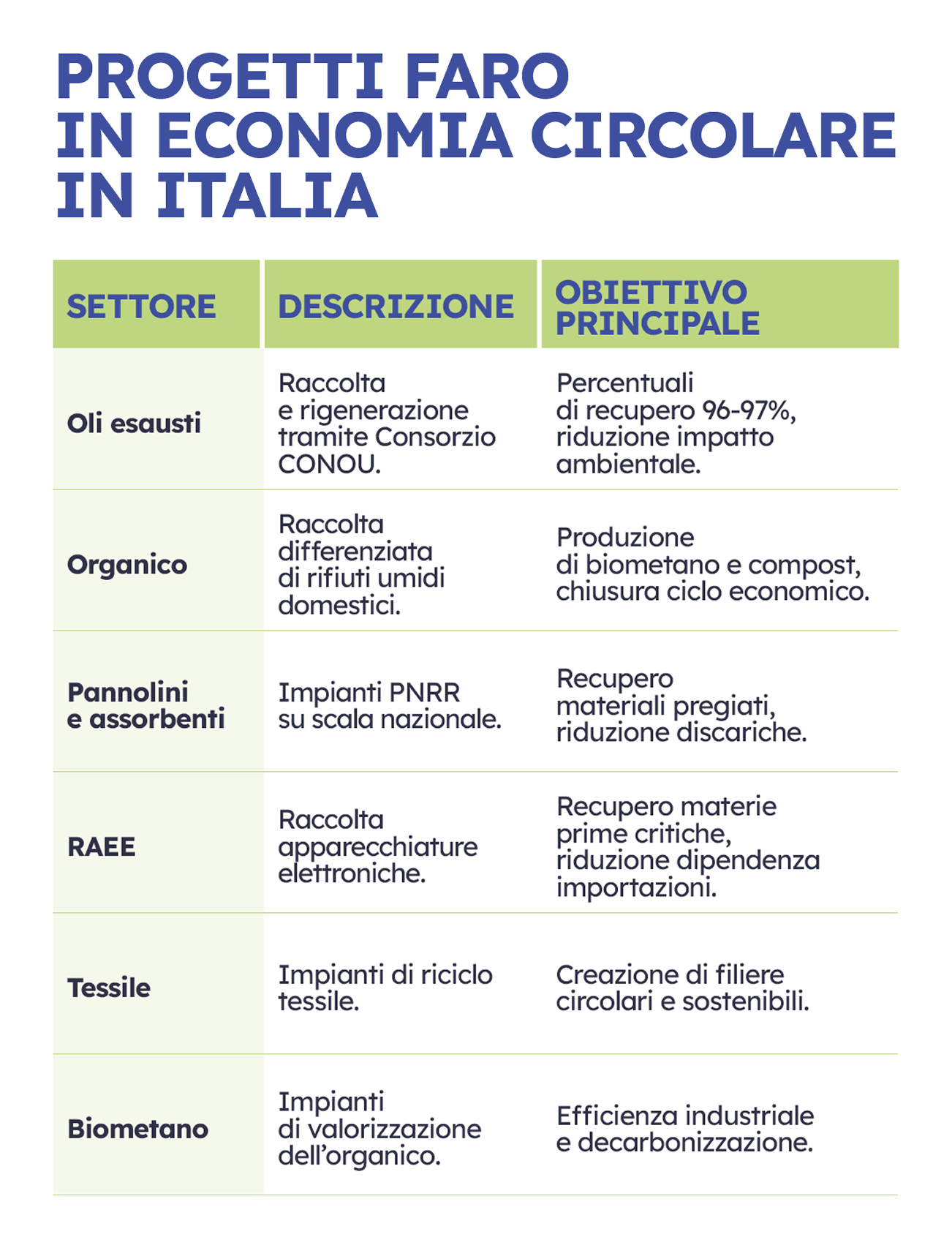

Come valuta lo stato attuale dell’economia circolare in Italia e quali sono i principali punti di forza e le aree che necessitano di miglioramento?

Direi che l’Italia vive un’economia circolare “a due velocità”. Ci sono casi di eccellenza, a livello nazionale e internazionale, sia come performance sia come approccio, ma allo stesso tempo ci sono situazioni più problematiche, indietro sia dal punto di vista tecnico sia culturale. Abbiamo ottime performance nel riciclo del vetro, della carta, del legno e in alcune filiere strategiche; siamo invece più indietro sulla plastica.

Se guardiamo alla raccolta differenziata, le differenze territoriali sono notevoli: ci sono eccellenze in Veneto, Sardegna e in alcuni comuni campani, con percentuali di raccolta differenziata tra il 75 e l’85%. Altre regioni, come Lazio, Toscana, Sicilia e Calabria, mostrano performance inferiori. La raccolta differenziata è la base propedeutica per una vera economia circolare: senza una buona gestione dei materiali, non si può parlare di reale riciclo e riuso industriale.

Quali sono i punti di forza una volta che i materiali vengono raccolti?

La forza dell’Italia sta nel trasformare materiali raccolti in materie prime seconde. Ci sono filiere industriali che permettono ai materiali di tornare in circolazione, sostituendo le materie vergini. Ad esempio, il recupero degli oli esausti motori tramite il Consorzio CONOU raggiunge percentuali di avvio al riciclo del 96-97%, molto oltre gli standard europei.

Un altro caso virtuoso è la frazione organica, la raccolta differenziata dei residui di cucina, che fino a pochi anni fa finiva in discarica. Oggi, grazie agli impianti di compostaggio, questa materia viene trasformata in biometano e compost, chiudendo il ciclo e contribuendo alla decarbonizzazione e all’efficienza industriale. Questo è un esempio concreto di economia circolare che risponde a un problema reale, valorizzando i materiali e creando lavoro.

Ci può dare altri esempi di filiere innovative?

Sì, un esempio rilevante riguarda i pannolini e prodotti assorbenti per l’igiene personale, dei bambini, anziani e RSA, che per decenni sono stati destinati alle discariche. Ora, grazie a fondi del PNRR, sono attivi circa 15 progetti in tutta Italia, dal Nord al Sud, che permettono il riciclo delle plastiche e della polpa, restituendo materiali di alta qualità e riducendo lo spreco.

Queste filiere, insieme al biometano e agli oli esausti, rappresentano progetti “faro” a livello nazionale: impianti industriali che trasformano materiali problematici in risorse, risolvendo problemi ambientali e generando valore economico.

E le imprese? Come si stanno comportando rispetto ai rifiuti industriali?

La maggior parte dei rifiuti prodotti in Italia è industriale: circa 150-160 milioni di tonnellate annue, di cui una quota significativa è costituita dai rifiuti da costruzione e demolizione. Anche in questo settore vediamo ottime performance: il riciclo supera il 75-80%, e le imprese sono sempre più consapevoli della necessità di riutilizzare i materiali nei cicli produttivi. Ci sono certamente margini di ottimizzazione, ma le basi sono solide.

Qual è il ruolo delle politiche pubbliche in tutto questo?

In Italia esiste un difetto culturale e politico: spesso le decisioni non sono chiare e coerenti. L’economia circolare convive con pratiche ancora orientate a inceneritori e discariche. La Plastic Tax, ad esempio, è stata più volte rinviata per interessi contrapposti. Ci sono invece filiere innovative e pionieristiche nel settore delle bioplastiche, chimica verde e recupero materie critiche, ma manca una direzione chiara e decisa a livello nazionale.

E sul piano culturale? Quanto manca ancora per consolidare la cultura dell’economia circolare?

La cultura è fondamentale. Se la classe politica prende decisioni chiare, anche i cittadini comprendono meglio l’esigenza dei singoli impianti e della raccolta differenziata. Spesso si assiste all’effetto NIMBY: tutti sono favorevoli agli impianti purché non siano vicino casa loro. La comunicazione chiara, il coinvolgimento e la formazione dei cittadini sono essenziali per superare queste barriere culturali e creare consapevolezza.