In un mondo in cui le sfide ambientali, sociali ed economiche richiedono risposte sempre più integrate e condivise, il dialogo con gli stakeholder assume un ruolo centrale. Non si tratta solo di ascoltare, ma di costruire relazioni autentiche, basate sulla fiducia, sulla trasparenza e sulla volontà di agire insieme. Quando le organizzazioni si aprono al confronto con il territorio e con i diversi attori che lo abitano, si crea lo spazio per generare consapevolezza, stimolare comportamenti virtuosi e co-progettare soluzioni concrete. È in questo scambio continuo che nasce il vero valore del coinvolgimento: la possibilità di trasformare idee in azioni, visioni in progetti, e obiettivi in impatti reali e misurabili. Il dialogo, quindi, non è solo uno strumento di comunicazione, ma un motore di cambiamento sostenibile.

Nel settore del servizio idrico integrato, il dialogo con gli stakeholder assume una rilevanza particolare. La gestione dell’acqua, risorsa essenziale e limitata, coinvolge direttamente cittadini, istituzioni, imprese e comunità locali, rendendo indispensabile un approccio partecipativo e trasparente. Attraverso il confronto continuo, le aziende del settore possono non solo migliorare la qualità del servizio, ma anche promuovere comportamenti responsabili e sostenibili, favorendo una cultura dell’acqua basata sulla tutela, sull’uso consapevole e sulla valorizzazione del territorio. Il coinvolgimento attivo degli stakeholder diventa così uno strumento strategico per affrontare le sfide ambientali, sociali e tecnologiche che caratterizzano il settore, trasformando il dialogo in un motore di innovazione e cambiamento.

Eppure, solo un terzo degli utenti ritiene che le aziende idriche siano davvero disponibili all’ascolto dei bisogni dei cittadini, e meno del 30% conosce tutti i compiti e le responsabilità di chi eroga acqua. Spesso, la percezione del servizio si concentra solo sugli aspetti più tangibili, come la continuità della fornitura, e poco sul ruolo strategico delle utility nella salvaguardia ambientale e nella gestione sostenibile della risorsa (Fonte: REF Ricerche).

In questo contesto, diventa evidente quanto sia cruciale costruire relazioni di fiducia tra cittadini, istituzioni, associazioni – insomma tra gli stkeholder – e le aziende.

L’approccio di Gruppo CAP

In un servizio pubblico essenziale come quello idrico, la qualità delle infrastrutture e l’efficienza operativa non bastano da sole a garantire la sostenibilità. Accanto agli investimenti tecnologici e alle strategie di gestione, esiste un altro pilastro fondamentale: la relazione con la comunità. È nel dialogo costante con cittadini, associazioni e stakeholder locali che Gruppo CAP trova informazioni preziose per comprendere i bisogni emergenti, anticipare criticità e migliorare la progettazione e l’erogazione dei servizi.

Il 2024 ha confermato l’importanza di questo approccio. CAP ha rafforzato il coinvolgimento delle comunità in tutti i suoi ambiti di attività, valorizzando strumenti innovativi di partecipazione e metodologie strutturate per l’ascolto attivo. Tra i progetti di partecipazione avviati da Gruppo CAP, rientra il Residential Advisory Board (RAB) della BioPiattaforma di Sesto San Giovanni, un esempio di dialogo strutturato con cittadini e associazioni. Qui i partecipanti prendono parte a incontri regolari in cui vengono illustrate le attività di recupero dei fanghi e della FORSU, la produzione di biometano e fertilizzanti e le strategie di minimizzazione degli impatti ambientali. Le osservazioni raccolte vengono analizzate e integrate nei piani di sviluppo, contribuendo a una partecipazione concreta.

Parallelamente, per mappare e analizzare l’efficacia delle attività di stakeholder engagement, CAP utilizza un software di monitoraggio che coinvolge tutte le figure dell’azienda. Lo strumento consente di tracciare le iniziative, valutarne la coerenza con l’analisi di impatti, rischi e opportunità, e monitorare le modalità di coinvolgimento e la qualità delle relazioni. Questo approccio sistematico permette di individuare le aree che richiedono un maggiore intervento e di migliorare progressivamente l’efficacia dell’engagement.

Gli interventi di Gruppo CAP: dall’ascolto al miglioramento dei servizi

Il dialogo con la comunità non si limita alla raccolta di opinioni: per Gruppo CAP si traduce in azioni concrete volte a ridurre gli impatti, migliorare i servizi e costruire fiducia sul territorio. Nel 2024, il Gruppo ha adottato un insieme di interventi strutturati per affrontare gli impatti rilevanti sulle comunità interessate e gestire i rischi legati alle proprie attività, garantendo opportunità di miglioramento misurabili.

Accanto a queste azioni, Gruppo CAP ha consolidato percorsi di confronto strutturati attorno ad impianti strategici come il termovalorizzatore di Neutalia a Busto Arsizio, in cui cittadini e stakeholder sono coinvolti in momenti di co-progettazione e monitoraggio, e il Residential Advisory Board (RAB) della BioPiattaforma di ZeroC a Sesto San Giovanni, che rappresenta un modello avanzato di partecipazione della comunità nella gestione e verifica delle attività impiantistiche.

Sul fronte sociale e culturale, Gruppo CAP ha organizzato eventi e iniziative per promuovere inclusione, cittadinanza attiva e cultura della sostenibilità. Tra queste, la Sustainability Winter School per amministratori locali lombardi, il progetto Valori in campo a sostegno dello sport inclusivo, interventi nelle scuole e attività dell’Osservatorio Smart City, oltre a numerosi eventi pubblici dedicati alla transizione ecologica e sociale.

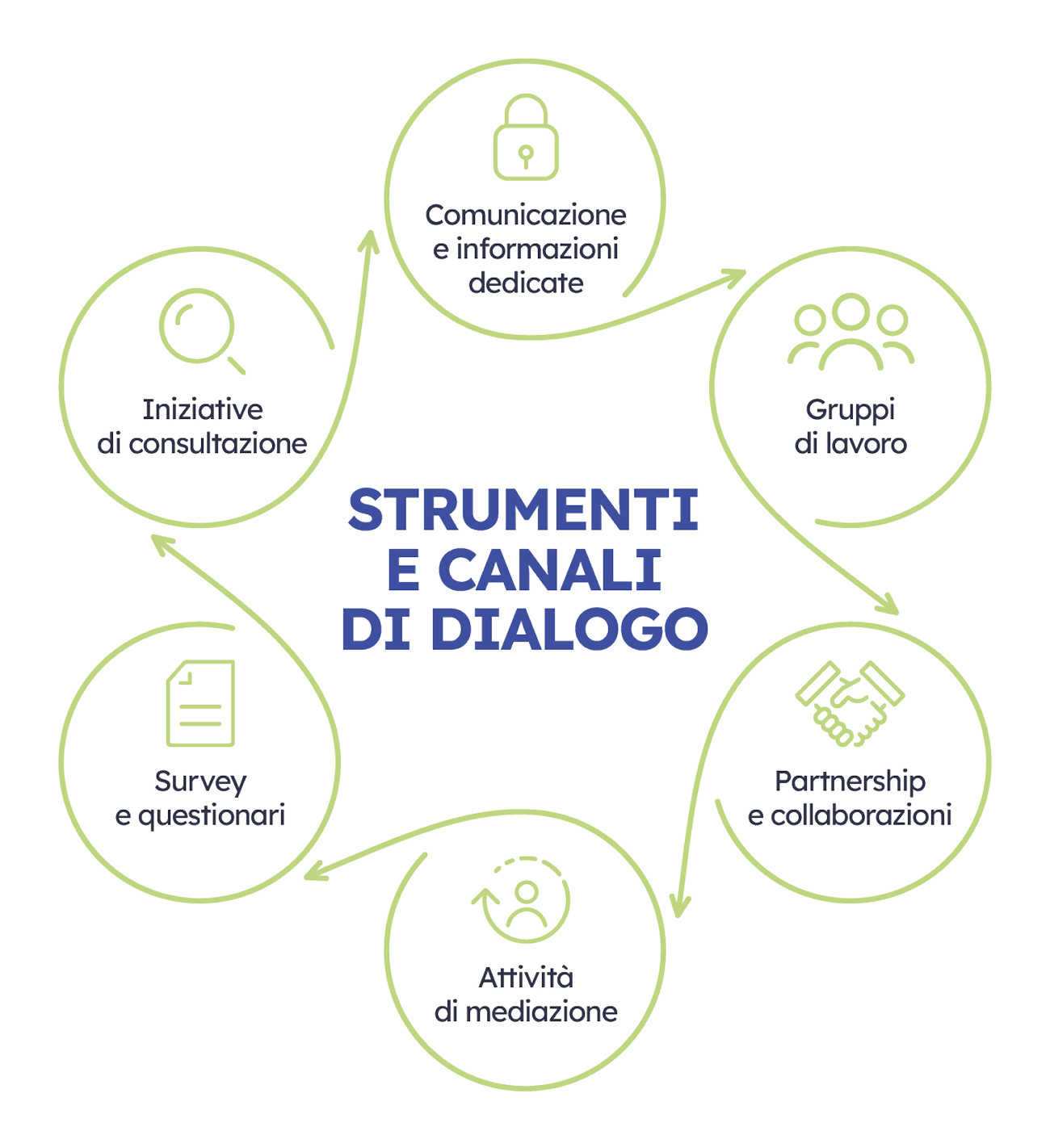

Un sistema integrato di strumenti e canali

La strategia di stakeholder engagement di CAP si basa su un sistema integrato di strumenti e canali: eventi pubblici, workshop, piattaforme digitali, questionari e survey. CAP monitora costantemente il grado di partecipazione e l’efficacia degli strumenti, evidenziando eventuali lacune e orientando gli interventi futuri. In questo modo, l’engagement diventa non un’attività accessoria, ma una leva strategica per la sostenibilità concreta.

I benefici di questa modalità di lavoro sono molteplici. Innanzitutto, la qualità del servizio migliora grazie al feedback diretto degli utenti, che consente di ridurre inefficienze, anticipare criticità e adattare gli impianti e i processi alle esigenze locali. In secondo luogo, la trasparenza e la fiducia dei cittadini vengono rafforzate, perché ogni scelta è condivisa e documentata. Infine, l’approccio partecipativo aumenta la resilienza territoriale, permettendo di progettare interventi più efficaci in ambito ambientale, idrico e urbano, con un impatto positivo sulle comunità.

Un esempio concreto è il Consiglio Consultivo della Comunità locale (RAB) della Biopiattaforma di Sesto San Giovanni, che ha l’obiettivo di monitorare l’attività e l’impatto ambientale dell’impianto di trattamento di fanghi e FORSU. Il consiglio è composto da rappresentanti delle associazioni del territorio, delle amministrazioni comunali, della Consulta per l’Ambiente di Sesto San Giovanni e delle aziende. I membri partecipano regolarmente a incontri in cui vengono illustrate le attività dell’impianto, la produzione di biometano e fertilizzanti e le strategie di minimizzazione degli impatti ambientali. Le osservazioni raccolte vengono analizzate dalle direzioni aziendali e integrate nei piani di sviluppo, rendendo la comunità parte attiva del ciclo decisionale.

Gruppo CAP ha inoltre rafforzato la propria presenza digitale per consolidare il dialogo con il territorio. Le piattaforme social, il sito web aziendale e i siti tematici dedicati come il blog Acqua del rubinetto e il sito dedicato del RAB offrono spazi di informazione e partecipazione, consentendo a cittadini e stakeholder di conoscere in tempo reale risultati, dati e progetti. L’obiettivo è chiaro: trasformare la partecipazione in uno strumento operativo di sostenibilità, che accompagna le scelte industriali, migliora la qualità dei servizi e rende la comunità protagonista del cambiamento.

Il dialogo con gli stakeholder non si limita ai soli impianti: riguarda l’intera catena del valore del servizio idrico, dalle infrastrutture al consumo, dagli investimenti ambientali all’educazione e alla sensibilizzazione. Ogni workshop, incontro e survey contribuisce a generare dati utili, arricchendo il quadro decisionale e assicurando che gli investimenti e le strategie siano coerenti con le esigenze reali del territorio e delle comunità servite.

Gli stakeholder vengono coinvolti con diversi gradi di partecipazione, determinati in base alla valutazione dell’efficacia dei metodi di coinvolgimento rispetto alla tipologia di tema trattato e agli obiettivi da raggiungere. L’analisi del grado di partecipazione, svolta attraverso il software di rendicontazione, ha evidenziato che alle numerose attività di informazione e comunicazione, nel corso del 2024 si sono affiancate forme di coinvolgimento più profonde, che spaziano dalla consultazione alla mediazione, fino a vere e proprie sinergie industriali.

Intervista ad Agnese Bertello

Agnese Bertello è una facilitatrice esperta di progettazione partecipata, processi deliberativi e dibattito pubblico. Dal 2016 è socia di Ascolto Attivo S.r.l. Nel 2022 ha fatto parte del Comitato internazionale dei Garanti dell’Assemblea dei Cittadini sul fine vita in Francia. È una garante riconosciuta dalla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico (CNDP) francese. Ha coordinato il Dibattito Pubblico “L’acqua potabile in Ile-de-France”, in Francia e quello sul nuovo ospedale di Livorno. È presidente dell’Associazione italiana partecipazione pubblica – AIP2.

Qual è il ruolo della fiducia nel contesto della partecipazione? E quali sono le strategie più efficaci per creare un dialogo tra cittadini, imprese e istituzioni?

La fiducia è un prerequisito fondamentale. Perché il coinvolgimento dei cittadini e il dialogo tra diversi attori come la comunità, le amministrazioni pubbliche, le aziende e le utilities possano essere efficaci, deve esserci un clima di fiducia. Non basta informare: per far sì che il dialogo funzioni, tutti gli attori devono essere coinvolti in modo paritetico e attivo. La fiducia non è qualcosa che si dà, è qualcosa che si costruisce insieme, partendo dal riconoscimento del ruolo di ciascun attore. È un processo continuo, un lavoro che va alimentato costantemente. E, soprattutto, la trasparenza è essenziale. Se non ci sono obiettivi chiari, dati trasparenti e un impegno concreto, la fiducia non si crea. In un contesto di scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche e dei privati, l’ascolto e il coinvolgimento diretto sono indispensabili per costruire una relazione duratura e responsabile.

In che modo le politiche pubbliche e i processi partecipativi aiutano a costruire questa fiducia? E come vedi l’ascolto attivo in questi processi?

Quando parliamo di partecipazione, non parliamo solo di fare un incontro dove ciascuno dice la sua e finisce lì, ma di un coinvolgimento continuativo e attivo. Il percorso non finisce con l’ultimo incontro pubblico, ma deve includere il “diritto di seguito”, cioè il diritto dei cittadini a rimanere coinvolti e informati durante le fasi successive del processo, cioè la fase di realizzazione concreta del progetto. Per esempio, nei progetti partecipativi, non solo i cittadini devono essere realmente ascoltati, ma devono partecipare anche alla definizione degli obiettivi, al monitoraggio e alla verifica di quanto accaduto. Questo tipo di approccio aumenta la fiducia, perché i cittadini percepiscono che sono parte integrante del processo decisionale e che le loro osservazioni vengono realmente prese in considerazione.

Parliamo dei processi partecipativi come il RAB di Sesto San Giovanni di Gruppo CAP, che è un esempio emblematico. In che modo funziona e quali sono i risultati di un’iniziativa del genere?

Il RAB è nato proprio da un percorso partecipativo in cui i cittadini hanno espresso la volontà di continuare ad essere coinvolti nel monitoraggio dell’impianto della BioPiattaforma. Il processo si è avviato con la co-creazione di un regolamento, che definisce funzioni, obiettivi, poteri e ruoli in maniera chiara, redatto insieme da comitati, amministrazioni locali e aziende, durante incontri coordinati da un facilitatore. Il RAB non è un’azione una tantum, ma un impegno continuo, con riunioni mensili: monitora le emissioni, la qualità dell’aria e ha richiesto anche l’installazione di centraline per il controllo, vengono fatti sopralluoghi al cantiere, raccolti dati sulla qualità della FORSU e del biogas prodotto. Adesso, il RAB sta lavorando sulle compensazioni ambientali e sta progettando con l’amministrazione la piantumazione di alcune aree limitrofe all’impianto. Inoltre, ha promosso campagne di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. La chiave di successo di questo progetto è stata la costruzione di un rapporto di fiducia, che, ci tengo a sottolinearlo, si costruisce ad ogni riunione dove, di fatto, mondi diversi – quello dell’azienda, quello dell’amministrazione pubblica, e quello dell’attivismo civico – si confrontano e devono trovare soluzioni. Il RAB ha anche ricevuto riconoscimenti, come il premio da CIC (Consorzio Italiano Compostatori) per il lavoro svolto sulla raccolta differenziata.

Secondo la tua esperienza, quanto è forte la motivazione dei cittadini a partecipare a questi processi e come si possono affrontare le difficoltà legate alla complessità dei temi trattati, come quelli tecnici o ambientali?

La partecipazione non è facile, non è una risposta spontanea. Non si tratta solo di andare a un incontro, esprimere la propria opinione e tornare a casa. Parliamo di impegno continuo, volontà di ascoltare l’altro e disponibilità al confronto. Non sempre siamo pronti a questo cambio di atteggiamento, e questo dipende molto dal livello di alfabetizzazione rispetto alla partecipazione e alla complessità dei temi. L’accessibilità alle informazioni è cruciale. In alcune esperienze abbiamo utilizzato strumenti come la visualizzazione grafica per rendere più comprensibili concetti complessi, ad esempio usando illustrazioni e fumetti per spiegare tematiche difficili come il trattamento dei rifiuti. L’approccio visivo aiuta a superare le barriere del linguaggio settoriale rendendo più accessibile l’informazione ai cittadini, che spesso non si sentono legittimati ad affrontare tematiche tecniche. Il lavoro di informazione e coinvolgimento deve essere paziente e continuo, creando spazi dove i cittadini possano veramente comprendere i temi trattati e partecipare in modo consapevole.

Cosa manca ancora, dal punto di vista delle competenze, per rendere più efficiente il sistema partecipativo e consentire ai cittadini di essere più consapevoli?

Penso che un aspetto fondamentale sia l’educazione e l’alfabetizzazione dei cittadini su temi che riguardano la sostenibilità, la gestione dei rifiuti e l’amministrazione pubblica. Troppo spesso manca una base di conoscenza che consenta ai cittadini di intervenire consapevolmente. E non parlo solo di competenze tecniche, ma di un’alfabetizzazione di base su come funzionano i sistemi, da quello dei rifiuti a quello della gestione idrica. Non è un caso che in questi ultimi anni si stiano sempre più diffondendo le Assemblee dei cittadini: il termine è ambiguo, ma in questo caso ci riferiamo a processi deliberativi precisi che riguardano un gruppo di cittadini estratti a sorte. La ragione di questo successo, se possiamo chiamarlo così, è legato alla loro struttura, molto codificata, che prevede una prima fase di apprendimento (con incontri con esperti, tecnici, testimonianze), una fase di deliberazione, cioè di confronto tra pari, e poi, solo alla fine, una fase di elaborazione di pareri o proposte. Quindi uno strumento che sembra rispondere adeguatamente alla complessità in cui viviamo.